Version française / Bibliothèques / Bibliothèques d'UFR / Bib. Histoire et Histoire de l'art

Bibliothèque Histoire et Histoire de l'art

→ En cas de forte affluence, une jauge pourra être mise en place, les étudiants des départements d'Histoire et Histoire de l'art sont prioritaires.

En ce moment :

- Atelier de la Donnée ADN - Permanence à la bibliothèque HHAL'équipe de ADN sera présente lors d'une permanence à la bibliothèque : introduction à la gestion des données de recherche, aide à la rédaction de plan de gestion de données, et pourra répondre à toutes les questions autour de la gestion des données de recherche. Destiné aux doctorants, aux enseignants-chercheurs et ingénieurs. Lire la suite

Horaires et fermeture

Fermeture de la bibliothèque : Du Mercredi 25 Février au Lundi 09 MarsLes actualités

→ Le box de travail en groupe est disponible pour les étudiants de la Licence au Doctorat et les enseignants-chercheurs des départements d'Histoire et d'Histoire de l'Art et Archéologie. Vous pouvez réserver à la banque d'accueil un créneau de 1h00 à 4h00 max, pour un groupe de 2 à 4 personnes. Vous pouvez aussi réserver des salles de travail en groupe au Pixel et à La Contemporaine.

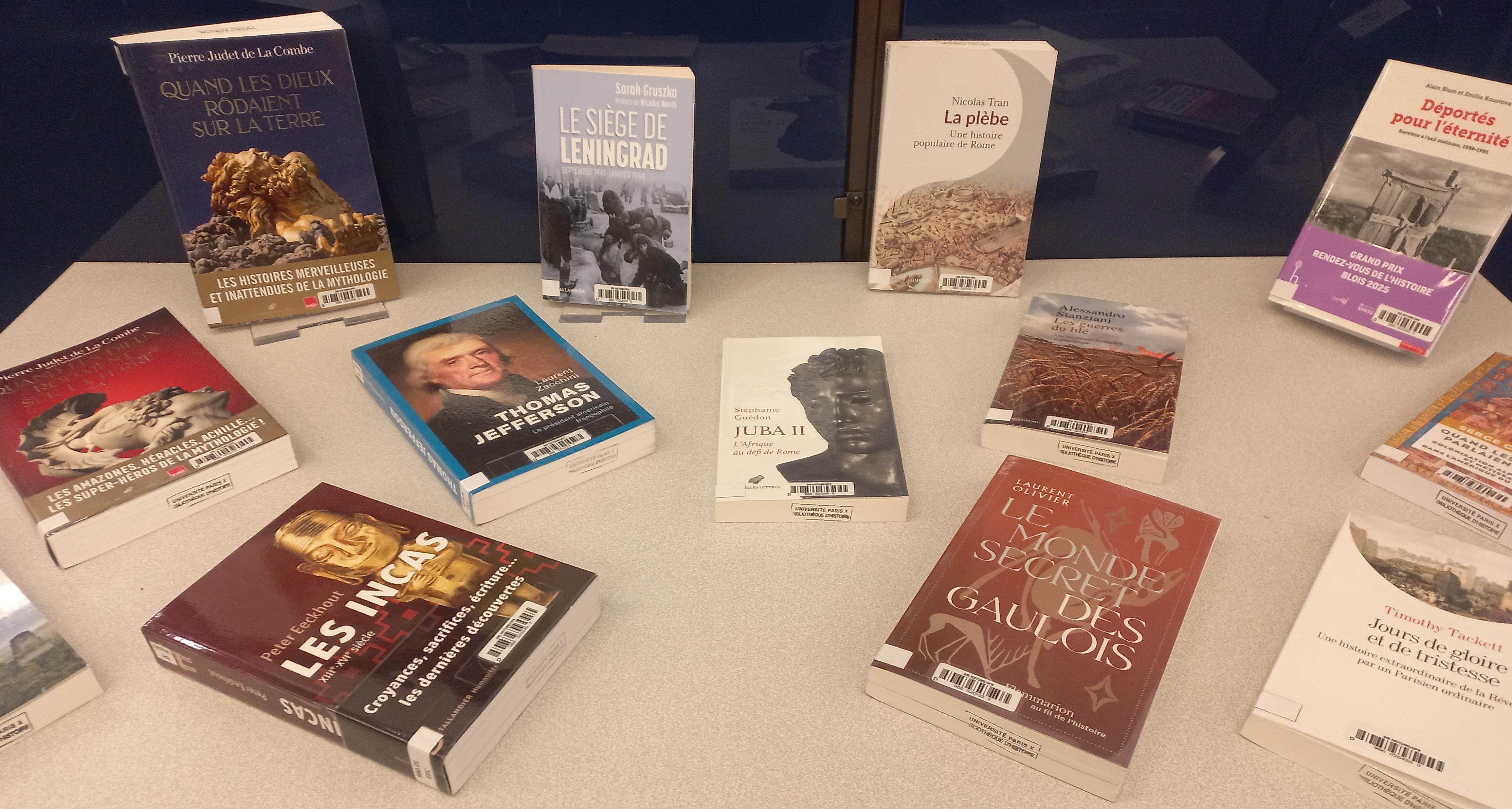

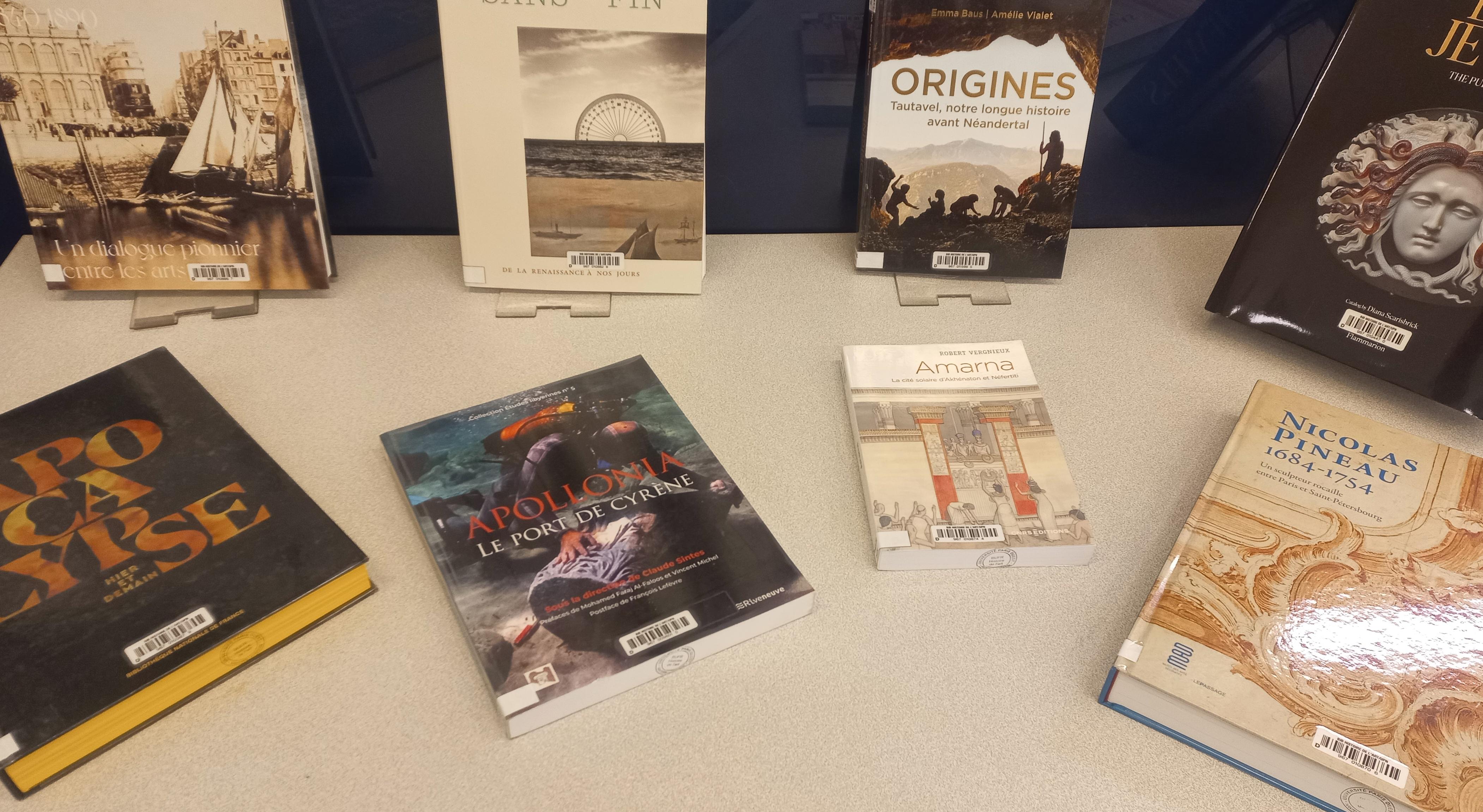

→ Retrouvez le Palmarès des prix du Livre d'Histoire, d'Art et d'Archéologie 2025 à la bibliothèque.

Grand prix du Livre d'Archéologie Ex-aequo : Peter Eeckout. Les Incas, XIIIe-XVIe siècle. Tallandier

Grand prix du Livre d'Archéologie Ex-aequo : Lucie Malbos. Les peuples du Nord. Belin

Prix du Catalogue d'exposition : Jeanne Brun, Apocalypse, Hier et Demain, BNF

Prix du Livre d'Art : Kazumi Arikawa, Divins joyaux, Flammarion

Grand prix du Livre d'Histoire - Les rencontres de Blois : Alain Blum, Emilia Koustova, Déportés pour l'éternité. Survivre à l'exil stalinien, 1939-1991, Editions EHESS

Prix des lycéens du Livre d'Histoire : Sarah Gruszka, Le siège de Leningrad (1941-1944), Tallandier

Les nouveautés

- Voir toutes les nouveautés de la bibliothèque

- Les nouveautés ebooks

La conjuration des hommes libres : Une histoire du serment politique (XVIIIe-XXIe siècle) (2025)

Le défi préhistorique : repenser l’histoire depuis l’art paléolithique (2025)

La famille Rohan, 1550-1715 : statut, pouvoir et identité dans la France du début de l'époque moderne (2025)

Les créateurs (2025)

Morimond : archéologie d’une abbaye cistercienne, XIIe-XVIIIe siècles (2025)

Un art sans frontières : l'internationalisation des arts en Europe 1900-1950 (2025)

- Mémoires

-

- [dumas-05409686] Femmes du graphisme. De la connaissance à la reconnaissance : enquête sur les graphistes dans le monde du livre et de l'édition contemporaine10 décembre 2025Ce mémoire de recherche, motivé par un long exercice personnel du métier, est le résultat d’un travail d’enquête qualitative auprès de graphistes femmes travaillant dans le monde de l’édition et plus particulièrement dans le secteur du livre d’art (beau-livre). Le graphisme appliqué au livre d’art – où il s’exprime de manière particulièrement spectaculaire et visible – oscille entre le domaine artistique et le monde de l’édition. Par conséquent, notre recherche entrecroise ces deux sphères d’activité. Dans la lignée de travaux, notamment menés par les sociologues Marie Buscatto et Delphine Naudier, portant sur les femmes exerçant dans ces deux champs professionnels et sur les difficultés qu’elles y rencontrent ainsi que sur la part jouée par le genre, nous avons tenté de voir si les femmes graphistes – qu’elles travaillent seules ou au sein de structures – faisaient face aux mêmes difficultés que les femmes artistes plasticiennes ou celles exerçant des professions intermédiaires dans le monde de l’édition. Leurs difficultés sont-elles les mêmes, plus marquées ou au contraire plus nuancées ? Ou bien, peut-on en identifier d’autres qui seraient propres à la nature de leur activité, spécifique à leur profession ? Il ne s’agit pas ici de faire une histoire du graphisme au féminin, ni d’évoquer des grandes figures qui ont marqué ou façonnent aujourd’hui la discipline. Mais plutôt de tenter de dresser un état des lieux de la profession, de documenter et d’analyser les rapports de force qui la traversent, notamment dans les échanges qu’entretiennent les graphistes avec leurs interlocuteur.ices privilégié.es que sont les éditeur.ices et les auteur.ices (artistes) ; de voir à quelles difficultés les graphistes de l’édition font face et si, et comment, ces difficultés influencent leur pratique du métier et leur avenir dans la profession.

- [dumas-05425703] L’arpentage, une pratique de lecture en recomposition : entre héritage militant et reconfigurations contemporaines des rapports au savoir19 décembre 2025Ce mémoire interroge ce que l’arpentage révèle de nos façons d’apprendre, de lire et de faire collectif. La déconstruction de son histoire, souvent présentée comme naturellement émancipatrice, en dévoile les enjeux politiques et montre comment ces récits fondateurs continuent d’orienter les usages et les attentes envers l’éducation populaire. Cette mise à distance historique conduit à examiner les enjeux actuels de la lecture collective : si l’arpentage porte un imaginaire démocratique si fort, c’est qu’il reconfigure les normes de la lecture, déplace les hiérarchies entre lecteurs et lectrices et ouvre des espaces d’interprétation partagée. L’analyse de ces pratiques contemporaines révèle cependant des tensions persistantes entre héritage et innovation, idéal démocratique et contraintes de terrain, militantisme, pédagogie et institutionnalisation, qui amènent à interroger ce que signifie aujourd’hui maintenir la portée politique d’une lecture réellement collective dans un paysage culturel en recomposition.

- [dumas-05413793] Fronder l'armée par l'écrit : les bulletins des comités de soldats (1973-1980)12 décembre 2025Dans les marges de l’institution militaire, au cœur des années 1970, surgit un mouvement oublié : celui des comités de soldats. Composés d’appelés engagés dans une politisation discrète mais résolue, ces collectifs ont mené une lutte souterraine contre l’ordre disciplinaire de la caserne. Leur outil principal : le bulletin. Feuilles fragiles, tapées à la hâte, souvent mal ronéotées, diffusées clandestinement, ces éphémères de papier sont bien plus que de simples tracts. Ce mémoire s’attache à les penser comme des objets politiques à part entière — à la fois pratiques d’énonciation collective, formes brèves de dissidence, et instruments d’une politisation par l’écrit. Structuré en trois parties, il explore d’abord les conditions sociohistoriques du surgissement des comités, avant d’analyser la matérialité et les usages de leurs bulletins, puis d’en proposer une anthologie commentée. À la croisée de l’histoire sociale, de l’analyse des cultures militantes et des études sur les formes imprimées, ce travail réinscrit les bulletins de soldats dans la généalogie des éphémères politiques — ces objets précaires qui, malgré leur brièveté, agissent sur le réel et ouvrent des possibles.

- [dumas-05409851] La valorisation des diapositives en bibliothèque10 décembre 2025La diapositive couleur n’est que depuis très récemment redécouverte et incluse dans un processus de patrimonialisation, ce pour des raisons liées notamment à sa matérialité et à sa récente histoire. Or il s’agit d’un support photographique singulier, qui pose aux institutions concernées par sa conservation des questions qui lui sont propres, et qui ne sont pas réductibles aux problématiques liées à la simple prise en charge d’un fonds de tirages de photographies. Les bibliothèques sont parmi les institutions qui sont aujourd’hui amenées à conserver et à valoriser des diapositives. Ce mémoire tente donc de documenter et d’interroger les pratiques des bibliothèques à l’égard de ces images-objets.

- [dumas-05413717] Observation d'une performance ordinaire : manières d'habiter la bibliothèque Saint-Éloi12 décembre 2025En mêlant histoire, inscription dans la ville, discours passés et contemporains sur la bibliothèque et observations, ce mémoire cherche à rendre compte des manières d’habiter qui composent une bibliothèque municipale de proximité comme l’est Saint-Éloi. Ces manières d’habiter se caractérisent par leur rapport au projet ou à l’absence de projet qui préside à la venue du lecteur et de la lectrice à la bibliothèque, par leur rapport aux ressources connues, perçues et utilisées ou non, aux ambiances vécues, aux sociabilités nouées ou non ainsi que par la capacité du professionnel à garantir ces manières d’habiter tout en faisant partie de ce milieu. Ces manières d’habiter soulignent une situation troublée des différents rôles et modes de relation que la bibliothèque déploie pour toustes ses habitant·es invitant dès lors à observer ces formes de vies comme de véritables moments démocratiques, où les gestes et les ambiances ont des portées éthiques.

- [dumas-05137415] Le medium musical en classe de français dans le second degré : outil didactique pour favoriser la compréhension et l’interprétation des textes littéraires ?25 novembre 2025Les élèves d’aujourd’hui lisent de moins en moins et peinent souvent à interpréter les textes littéraires, tandis que la musique occupe une place de choix dans leur quotidien. Or, littérature et musique partagent une longue histoire commune, fondée sur des liens esthétiques, expressifs et symboliques. Toutes deux convoquent la voix, le rythme, les émotions et une forme de lecture sensorielle. À partir de cette proximité, une expérimentation a été menée auprès d’élèves de 5e dans le but de tester l’apport didactique de la musique dans les processus de compréhension et d’interprétation des textes. Trois séances ont été conçues pour articuler écoute musicale et analyse littéraire. L’analyse des résultats révèle que la médiation musicale stimule l’intérêt des élèves, favorise leur implication émotionnelle, renforce leur attention aux sonorités et facilite l’accès au sens implicite des œuvres. L’écoute active, en éveillant les perceptions et les émotions, agit comme un déclencheur d’analyse et de réflexion. En associant plaisir esthétique et rigueur interprétative, cette démarche contribue à former des lecteurs plus autonomes, sensibles et critiques. Intégrer la musique en classe de français permet ainsi de réenchanter l’approche des textes littéraires, de diversifier les entrées pédagogiques et de répondre aux défis actuels de la lecture scolaire.

- [dumas-05454580] Exploitation et production des métaux ferreux dans la moitié orientale des Pyrénées espagnoles et andorranes durant l’Antiquité12 janvier 2026L’objectif de ce mémoire est de remettre en contexte un panorama harmonisé des installations métallurgiques dédiées au travail du fer, dans le but de proposer un bilan quant à l’histoire des techniques ainsi qu’à leurs rythmes de développement et leur rapport au peuplement et à l’économie au sein de l’espace étudié. Cet espace couvre la moitié orientale du versant sud des Pyrénées. La sidérurgie antique se présente sous la forme d'une chaîne opératoire permettant de transformer du minerai de fer en produit fini. Ces étapes prennent différentes formes et sont toutes représentées dans notre zone d’étude. L’extraction et le traitement du minerai prennent place en altitude et se caractérisent principalement par des tranchées minières et des foyers de grillage du minerai. La réduction du minerai est effectuée dans des bas-fourneaux dont les vestiges sont identifiés sur des sites d’habitat ou proche des mines. Enfin de nombreux site d’habitat comportent des forges plus ou moins spécialisées dédiées au travail de la loupe de fer et à la mise en forme de l’objet. Ce mémoire porte sur les périodes durant lesquelles la réduction directe non-hydraulique est utilisée. Ainsi, la chronologie commence au IVe siècle av. n. è., période à laquelle le travail du fer se situe sur certains oppida. La période trado-républicaine livre plus de vestiges notamment dans les Pyrénées centrales. La période impériale comporte le même type d’installations que durant la période précédente mais de plus grandes exploitations voient le jour, dont certaines perdurent durant l’Antiquité tardive jusqu’au VIIIe siècle et côtoient alors des centres de production et de consommation de plus en plus nombreux.

- [dumas-04734783] L'édition féministe post-MeToo. Démocratisation, institutionnalisation, récupération : les enjeux d'un marché éditorial en structuration14 octobre 2024Depuis 2017 et l'avènement du mouvement MeToo, l'édition féministe et les livres féministes ont connu une prolifération tout à fait inédite en France. En retraçant une histoire synthétique de la construction d'un marché éditorial « féministe » depuis la Révolution française jusqu'à nos jours, ce mémoire tentera de montrer les nouveaux enjeux qui concernent ce marché : démocratisation des idées, institutionnalisation du mouvement et récupération à des fins marketing et capitalistes.

- [dumas-04896554] Sing For me ! Adapter Le Fantôme de l'Opéra au 20e siècle, du roman de Gaston Leroux à la comédie musicale d'Andrew Lloyd Webber20 janvier 2025La comédie musicale <i>Phantom of the Opera</i> composée par Andrew Lloyd Webber est un succès international et l’une des comédies musicales les plus célèbres au monde. Mais ce succès fait parfois oublier que l’univers opératique français fantasmé et mis en musique par les anglo-saxons provient justement, à l’origine, du milieu parisien, et s'inspire de faits réels : le spectacle est une adaptation du roman français de Gaston Leroux, <i>Le Fantôme de l’Opéra</i>, qui fut également un succès en 1910 lors de sa parution, et qui a par la suite été adapté au cinéma à de nombreuses reprises, avant 1986. Dès lors, quelle relation entretiennent ces deux œuvres ? Et surtout, comment et pourquoi le récit est-il passé d’un roman français du début du 20e siècle, à une comédie musicale au succès international à la fin de ce même siècle ? Qu’est-ce qu’adapter cette histoire sur scène ? Ces deux œuvres seront donc étudiées ensemble, sous l’angle de l’adaptation, processus qui caractérise la relation liant la comédie musicale au roman, et concept théorique complexe qui sera le fil rouge de ce mémoire.

- [dumas-04747922] Une collection privée en bibliothèque : l'exemple du fonds particulier Théo Klein à la bibliothèque du Musée d'art et d'histoire du Judaïsme22 octobre 2024Que représente le don de livre en bibliothèque ? Plus spécifiquement, qu'est-ce que devient un don massif de livres de la part d'un donateur reconnu ? Ce que la bibliothéconomie appelle « fonds particuliers » semble se définir par un ensemble de négation : le fonds particulier n'appartient pas à l'ensemble des collections de la bibliothèque, il ne résulte pas d'une logique de collection raisonnée, il n'est pas ouvert et ne répond pas à des sollicitations des usagers... L'étude du fonds Théo Klein permet de préciser cette non-définition et de l'augmenter d'affirmations : les fonds particuliers sont des anomalies au sein des autres collections ; les fonds particuliers sont des atouts symboliques dans l'affirmation identitaire des bibliothèques et de leurs tutelles ; les fonds particuliers sont « dormants » au sein de leurs établissements.

- [dumas-04746801] Genèse et enjeux contemporains de la nébuleuse éditoriale grand public21 octobre 2024L’édition grand public de non-fiction – vulgarisation, actualité, essais, livres illustrés – prend ses racines au XIXe siècle, mais ne se constitue en catégorie éditoriale qu’à l’aube du XXIe siècle. L’avènement de cette catégorie de livres répond non seulement à des enjeux économiques de rentabilité pour les maisons d’édition, mais aussi à des enjeux culturels d’adresse à des lecteurices d’une société de masse. L’organisation des départements d’édition grand public de non-fiction, au premier quart du XXIe siècle, est transformée par la nécessité d’adapter les manières de travailler des acteurices de la maison d’édition. Ce mémoire est une étude de cas du département grand public de la maison Dunod – Armand Colin.

- [dumas-04912150] Le jocisme : un militantisme chrétien ouvrier au temps de la conquête (1930-1950)6 mai 2025Le jocisme est à la fois une méthode et un idéal original de la jeunesse catholique des années 1930 et 1940, qui participe du mouvement d'intériorisation de la foi chrétienne au 20e siècle. Ce mémoire vise à montrer comment les membres de la Jeunesse ouvrière chrétienne ont fait de leur vie militante l'expérience d'un christianisme total : d'une part en agissant sur la classe ouvrière pour lui faire prendre conscience de sa dignité et la promouvoir dans son milieu de travail, à l'image du Christ ouvrier ; d'autre part en s'exerçant à une pratique ascétique de la charité, nourrie par la spiritualité en vogue du Corps mystique. Par la "conquête" de leur milieu, les jocistes ont renouvelé les méthodes et la finalité de l'apostolat classique. Cette étude propose en troisième partie une excursion sur le militantisme jociste dans les sanatoriums.

- [dumas-04912697] Chipao, paroisse indigène et péruvienne de la Vallée du Sondondo, dans la région d’Ayacucho, à travers des registres paroissiaux du XVIIIe siècle (1757-1781)8 mai 2025À travers ce mémoire, l’auteur a exploité des registres paroissiaux afin de mettre en lumière une société rurale d’une paroisse indigène de la vallée du Sondondo. La vallée du Sondondo se situe à proximité d’Ayacucho, dans le sud du Pérou. Nos registres datent du XVIIIe siècle. Nos sources permettent de s’intéresser à des questions liées aux normes sociales de l’époque coloniale comme la couleur et l’illégitimité. Une étude démographique a été mené à l’aide de ces registres. L’auteur étudie les structures sociales de la paroisse et des différentes logiques structurelles apparentes.

- [dumas-04911992] Histoire du travail des femmes à l'Hôpital psychiatrique de Saint-Alban-sur-Limagnole entre 1933 et 197024 avril 2025Ce mémoire retrace l’Histoire des femmes ayant vécu et exercé à l’Hôpital psychiatrique de Saint-Alban-sur-Limagnole, en Lozère, entre 1934 et 1962. Frappées par l’invisibilité historique que subissent les femmes, elles ont pourtant œuvré, comme leurs confrères, pères, maris, à l’élaboration d’un mythe Saint-Albanais, lieu de naissance de la Psychothérapie Institutionnelle. Il entreprend, à travers une réactualisation de la connaissance et une approche de réhabilitation féministe, de déterminer la participation réelle des femmes, infirmières, psychiatres, militantes, résistantes, à l’expérience de psychiatrie française la plus révolutionnaire du XXe siècle : l’expérience autogestionnaire de Saint-Alban se développe de manière exponentielle à partir des années 40. Cette nouvelle ère et la libération institutionnelle qu’elle apporte renforce l’effacement des frontières qui sépare l’espace domestique de l’espace hospitalier à Saint-Alban et permet de cerner un élément majeur de cette recherche : L’Hôpital de Saint-Alban, en luttant contre l’institution psychiatrique et les rapports de domination à l’œuvre au sein de la société, a provoqué l’effacement du travail des femmes systématiquement situé entre travail domestique, assignation maternelle ou soin à la personne. L’histoire de Saint-Alban est un sujet de recherche passionnant car traversé par une variété immense de thèmes, celui des guerres, celui de la fuite, de la psychiatrie, de la psychanalyse, du travail collectif, de la Résistance, de la lutte contre la violence des institutions. Celle du travail des femmes à Saint-Alban constitue une étude de cas complète car investie de différentes formes de travail : bénévole, reconnu, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’institution, domestique…

- [dumas-04912689] La grande bourgeoisie en Côte d'Or au XIXe siècle. Être un notable en Côte-d'Or au XIXe siècle : étude comparative de deux grandes familles dijonnaises : les Liégeard et les Magnin8 mai 2025À travers l'étude comparative de deux dynasties de grands bourgeois dijonnais, on cherche à comprendre comment la bourgeoisie s'impose au XIXe siècle. La recherche porte sur les activités quotidiennes, les mentalités et les valeurs de ces grands notables. Cette étude permet de montrer comment la France, pas encore totalement républicaine, a pu permettre des ascensions sociales remarquables, et que cette nouvelle élite conserve farouchement le modèle aristocratique de la reproduction sociale. Magnin et Liégeard ont fait partie du petit nombre de notables qui ont dominé pendant près d'un siècle la vie politique, sociale et même culturelle de la ville de Dijon et de la Côte-d'Or, mais qui ont aussi largement oeuvré au développement de la cité des Ducs et du département.

- [dumas-04911537] Gaspar Rivero face à ses juges : un procès d'Inquisition à Mexico en 165024 avril 2025Arrêté par le tribunal inquisitorial de Mexico en novembre 1650, Gaspar Rivero est condamné en février 1651. Accusé de pratiquer l’astrologie judiciaire, d’avoir calomnié les agents du Saint-Office et de fréquenter des individus condamnés pour hérésie, le jeune homme clame son innocence et affirme son attachement à la foi catholique. Au fil de son procès, c’est sa vie qui se dévoile : né à Tanger d’un père Portugais et d’une mère esclave, orphelin avant ses cinq ans, Gaspar Rivero est recueilli par son oncle et grandit entre Luanda, Carthagène des Indes et Santiago de Cuba. Arrivé à Mexico à l’âge de 18 ans, le jeune homme étudie dans un collège jésuite et est employé comme secrétaire par de riches négociants portugais. Ce parcours sert de point de départ à une étude micro-historique de la société mexicaine du milieu du XVIIe siècle. Accusateurs, juges, accusé : les différents acteurs du procès sont passés au crible de l’analyse. Des liens interpersonnels et des stratégies individuelles apparaissent, qui permettent de repenser la pratique inquisitoriale et la stratification sociale.

- [dumas-04911531] L'Ira d'Urbain VI. Étude politique et religieuse de l'émotion colérique dans l'expression de la papauté à la fin du XIVe siècle12 mars 2025L’expression et la description de la colère chez Urbain VI se retrouvent contenues dans de nombreuses chroniques comme celles de Dietrich von Nieheim et Giovanni di Sercambi, des correspondances de Catherine de Sienne ou dans les textes de casus des cardinaux. Le règne de ce pape correspond à des troubles lors de son élection le 8 avril 1378. Un conflit s’installe ensuite avec ses cardinaux qui élisent un autre pape le 20 septembre de la même année. Le Grand Schisme d’Occident (1378-1417) débute sans qu’il ne soit possible de rattacher, de façon assurée, la colère du pape comme élément déclencheur de cette crise politique et religieuse. En revanche, la colère du pape semble constituer un élément d’expression de la majesté pontificale. À l’opposé, un trouble lié à la colère peut être rattaché à la vie spirituelle ou à un excès de cette émotion. Il semble alors possible de concevoir une vision du pouvoir pontifical autour d’un double corps d’émotion, où la colère peut exprimer la majesté du souverain pontife sans pour autant excuser sa colère en tant qu’individu.

- [dumas-04914865] Maggy Mauritz et l'écriture. L'œuvre sténographié de la lettriste entre 1964 et 19708 mai 2025Maggy Mauritz : la lettriste effacée (4 novembre-30 décembre 2021) est la première exposition monographique de la lettriste. Elle est présentée à la galerie Loeve&Co (75006) co-fondée par le galeriste Hervé Loevenbruck et le critique d’art et commissaire d’exposition Stéphane Corréard, sous le commissariat de Frédéric Acquaviva. Cette exposition a offert à l’artiste et son œuvre réalisé de 1964 à aujourd’hui, la possibilité d’être vus et reconnus comme il se doit. Ce mémoire s’attache plus particulièrement aux œuvres sténographiées de la première période de l’artiste. Le corpus recouvre ainsi les années 1964 à 1970. Ce travail interroge la manière dont l’artiste fait sienne l’écriture. En quoi l’écriture définit son œuvre ? Comment Maggy Mauritz redéfinit l’écriture ? Il s’agit d’observer comment la question de l’écriture traverse l’œuvre sténographié de l’artiste. Pour commencer, ce travail s’intéresse à l’œuvre de l’artiste en écho à l’histoire de l’écriture - écriture manuscrite notamment - (Première Partie), puis, au passage d’une écriture de bureau à une écriture brute (Deuxième Partie). Enfin, il est question de l’écriture comme moyen de construire un récit de l’artiste à objet déconstruit par l’artiste (Troisième Partie).

- [dumas-04915597] Regards féminins dans la photographie italienne de la seconde moitié du XXe siècle27 janvier 2025L’aspect qui nous intéresse d'analyser chez ces photographes c’est comment la photographie pour elles n’est pas seulement un moyen artistique où de documentation, mais avant tout un moyen d'émancipation et d’affirmation. Les artistes dont il est question ressortent de contextes différents, mais dans leur travail nous retrouvons une dimension commune et un même résultat. Elles refusent le rôle traditionnel de femmes au foyer que la société leur impose et se consacrent à la photographie, poussées par l’envie de comprendre le monde qui les entoure. C’est ainsi qu'elles peuvent descendre dans les rues et contribuer à faire la différence dans le monde. Les sujets qu’elles représentent et les idées qu’elles expriment sont aussi similaires : la documentation d’un pays qui change profondément du point de vue sociale et politique, les tensions sociales de ces années, le rôle de la femme dans la société, les êtres marginaux. Leurs images, nées d’une nécessité intérieure, frappent par leur force et valeur sociale. Nous montrerons comment elles comprennent très vite la possibilité de s’emparer de ce moyen, pour <i>explorer la vie</i>, comme le dira Lisetta Carmi même, mais aussi pour prendre contrôle de leur vie. La photographie devient pour elles un moyen d’émancipation. L'histoire de l'art féminin est intimement liée à l'histoire de l'émancipation des femmes. Chez Lisetta Carmi, Carla Cerati, Paola Agosti, Paola Mattioli et Letizia Battaglia, la photographie permet la recherche de soi, de leur identité féminine et de leur rôle dans le contexte social. Ces femmes photographes témoignent de ce processus de recherche de son identité. Cependant, le sujet de l’émancipation dans notre analyse a un sens plus large, bien résumé par le mot anglais « empowerment », qui pourrait être traduit avec « autonomisation », parce que le travail de ces photographes ne vise pas seulement à l’émancipation personnelle, ou des femmes en générale, mais à donner une voix aux plus faibles, aux exclus, pour leur redonner un pouvoir sur leurs vies. Elles mettent en discussion la culture patriarcale et les rigides différenciations de genre et de classe de la société de l'époque. Nous le verrons plus en détail à travers l’analyse des reportages les plus significatifs de ces photographes. En dernier lieu, nous montrerons comment le travail de ces photographes a été perçu et l’héritage qui a été laissé dans le monde de la photographie contemporaine.

- [dumas-04912157] Une histoire environnementale des villages agraires fascistes en Ethiopie (1936-1940)7 mai 2025Ce mémoire explore les projets de colonisation agricole menés par le régime fasciste italien en Éthiopie sous Mussolini. Cette recherche examine la planification et la mise en œuvre des colonies agricoles à Biscioftù et Olletà, et comment ces projets étaient influencés par les idéologies fascistes. L'étude s'appuie sur des archives italiennes et analyse les motivations, les ambitions économiques et les impacts environnementaux de ces projets. Cette étude met en lumière les tensions entre les ambitions propagandistes du régime et les réalités écologiques et économiques locales. Il révèle comment la planification coloniale italienne tentait d’adapter les méthodes agricoles italiennes aux conditions locales, tout en négligeant souvent les connaissances et techniques agricoles indigènes. Les conséquences de ces projets sont explorées, tant en termes de transformation du paysage et d'impact environnemental que de leurs effets socio-économiques sur les populations locales. Il souligne également les biais et les lacunes des sources coloniales, notant que les documents disponibles présentent souvent des perspectives dominantes des acteurs italiens. Il appelle à une réflexion plus large sur les liens entre idéologie politique et exploitation environnementale et à une exploration plus approfondie des perspectives des populations locales et de leur résistance face aux projets coloniaux. Cette étude enrichit notre compréhension de l'histoire coloniale en révélant les dimensions complexes et contradictoires des ambitions fascistes et de leur mise en œuvre.

-

- Formations

-

La BU organise également des formations à la recherche documentaire et aux outils indispensables à la maîtrise de l'information et à la rédaction de travaux universitaires : https://bu.parisnanterre.fr/la-liste-des-formations

N'hésitez pas à contacter le service Formation de la grande BU : formation-bu@liste.parisnanterre.fr.

Si vous souhaitez approfondir les formations suivies à la BU ou vous auto-former aux méthodes et outils abordés dans ces formations (recherche documentaire, Isidore, Zotero, Word/Writer, Tropy), vous trouverez de la documentation et des tutoriels sous les encarts "Ressources complémentaires", au sein de chaque fiche de formation. - Collections

- Domaines couverts

Archéologie & Préhistoire :

Archéologie,

Techniques de fouilles,

Sites archéologiques,

Préhistoire- Histoire (civilisation, société, religion, économie, politique) :

Histoire ancienne,

Histoire médiévale,

Histoire moderne,

Histoire contemporaine- Histoire de l'Art

Muséologie,

Esthétique, Iconographie,

Philosophie, Théorie de l'Art

Architecture, Sculpture,

Arts graphiques & décoratifs,

Peinture, Gravure,

Photographie, Musique- Préparation concours :

CAPES/Agrégation

Conservation & Patrimoine

Métiers des bibliothèques

En chiffresMonographies

36 000 ouvrages (dont 26 000 en Histoire et 10 000 en Histoire de l'Art)Mémoires 4 500 mémoires d'Histoire de 1959 à 2004 (Maîtrise, DEA) et de 2005 à nos jours (Master 2). Les 3 500 mémoires d'Histoire de l'Art ne sont pas disponibles (inventaire en cours)

Revues

112 revues dont 27 abonnements en cours : Archéologia, Dossiers Archéologie, Connaissances des Arts, Beaux Arts, Revue de l'Art, Dossiers d'Histoire, Histoire & Civilisations, Historiens & Géographes, L'Histoire, Pallas, etc. - Prêt à domicile (sous conditions)

-

- Etudiant.s en Histoire et/ou Histoire de l'Art Licences : 2 ouvrages pour 2 semaines

- Etudiant.s en Histoire et/ou Histoire de l'Art M1-M2 : 3 ouvrages pour 3 semaines

- Etudiant.s préparant le CAPES ou l'Agrégation : 3 ouvrages pour 3 semaines

- Etudiant.s hors Histoire et/ou Histoire de l'Art : prêt court à titre exceptionnel pour le week-end ou pendant les vacances universitaires

- Doctorant.es, Enseignant.es, Chercheur.euses, Personnel de l'Université : 4 ouvrages pour 4 semaines

- Equipements

-

- 200 places assises

- 5 ordinateurs avec accès au portail documentaire

- Imprimante - photocopieur - scanner N&B (dans le Hall du Bât. E) → Imprimer, photocopier, scanner à l'université

- Accueil handicap

-

Étudiant-e en situation de handicap ? Adressez-vous au Service Handicap et Accessibilité de l'université qui vous proposera un dispositif d'accompagnement individuel (badge ascenseur, tutorat, matériel adapté,...). Une fois inscrit-e, les bibliothèques de l'université Paris Nanterre vous proposent aussi plusieurs services adaptés.

La grande BU vous propose des services spécifiques que vous pouvez lire en cliquant sur ce lien, et la bibliothèque HHA les services ci-dessous.- Accès au bâtiment E et à la bibliothèque Histoire et Histoire de l'art (HHA) : La bibliothèque Histoire et histoire de l'art est située au rez-de-chaussée du bâtiment Clémence Ramnoux (Bât E). Vous pouvez demander de l'aide aux agents d'accueil du bâtiment.

- Accessibilité des espaces : Espaces de travail et rayonnages accessibles. Demandez des conseils ou de l'aide à l'accueil !

L'ambiance est très calme. Il est possible de s'isoler au fond de la salle et de réserver une salle de travail. - Services adaptés : Sur demande, la bibliothèque HHA peut vous permettre d'emprunter plus de documents, ou plus longtemps, ou les deux. Adressez vous à l'accueil, ou contactez-nous par mail : floriane.beauvais@parisnanterre.fr

Mise de côté des documents : Contactez-nous à l'avance et nous pouvons mettre de côté les documents que vous souhaitez. Vous pourrez les récupérer dès votre arrivée, à l'accueil de la bibliothèque. - Envoi des documents directement chez vous par la poste : Le service du prêt aux étudiants empêchés (PEE) permet l'envoi à domicile de documents de la bibliothèque pour les étudiants en situation de handicap notamment. Vous pouvez faire votre demande par mail à l'adresse suivante : pret@scd.parisnanterre.fr La bibliothèque vous envoie gratuitement les documents que vous souhaitez, mais le retour est à votre charge si vous décidez de les retourner par la poste. Dans ce cas, utilisez l'adresse suivante :

Service du PEB/PEE

Bibliothèque Universitaire de l'Université de Paris Nanterre

2, allée de la Bibliothèque

92 001 Nanterre Cedex - France

Mis à jour le 10 février 2026

Localisation

Contacts

Tél : 01.40.97.76.34

Mail : floriane.beauvais@parisnanterre.fr

Nous suivre sur Twitter : @BibliothequeHha

Horaires d'ouverture, fermeture(s)

- Horaires d'ouverture

Mardi : 9h - 12h ; 14h - 17h (fermeture durant la pause déjeuner)

Mercredi : fermeture de la bibliothèque ; services en ligne 9h-13h (formations, recherche documentaire, aide à la rédaction de mémoire)

Jeudi : 9h - 13h ; 14h - 17h (fermeture durant la pause déjeuner)

Vendredi : 9h - 13h ; 14h - 17h (fermeture durant la pause déjeuner)

- Fermeture(s)

Infos / Plan de la Bibliothèque Histoire & Histoire de l'Art

Liste des thématiques en Histoire

Liste des thématiques en Histoire de l'Art

Bibliographies concours

Bibliographie Agrégation 2025

- Gouverner un empire, de 284 à 410 de notre ère

- Église, société et pouvoir dans la chrétienté latine (910-1274)

- Pouvoirs et sociétés rurales : France et ses colonies : 1634-1814

- Vivre à la campagne en France, de 1815 aux années 1970

- La construction de l’État monarchique en France de 1380 à 1715

- L'Empire colonial français en Afrique (1884-1962)

- Gouverner l'Empire romain de Trajan à 410 ap. J.-C.

- Église, société et pouvoir dans la chrétienté latine (910-1274)

- L'Empire colonial français en Afrique (1884-1962)

Proposer l'achat d'un ouvrage

Dans la même rubrique

- Bibliothèque universitaire (BU)

-

Bibliothèques d'UFR

- Bib. AES - Sociologie

- Bib. Aménagement et Urbanisme

- Bib. Arts du spectacle

- Bib. cartothèque de Géographie

- Bib. Droit - Science politique

- Bib. Histoire et Histoire de l'art

- Bib. Langues et cultures étrangères

- Bib. Lettres et Sciences du langage

- Bib. du Pôle Métiers du Livre

- Bib. Philosophie

- Bib. Sciences de l'ingénieur (IUT Ville d'Avray)

- Bib. Sciences économiques - Gestion - Mathématiques - Informatique

- Bib. de Sciences et techniques des activités physiques et sportives

- Bib. Sciences psychologiques et Sciences de l'éducation

- Autres bibliothèques

- Trouver une bibliothèque